がん検診とは?

婦人科で扱う代表的ながんには、子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がんの3種類があります。これらはいずれも初期には自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行してしまうことも少なくありません。

そのため、定期的に検診を受けて早期に発見することがとても大切です。婦人科がんは、早期であればあるほど治療の効果が高く、体への負担も少なくて済むといわれています。

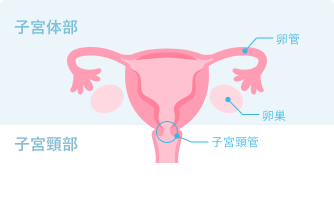

子宮と卵巣の構造

子宮は、洋梨を逆さにしたような形をした臓器で、大きさはおおよそ鶏卵くらいです。子宮の前には膀胱、後ろには直腸があり、ちょうど骨盤の中央に位置しています。

子宮の奥には、左右にひとつずつ卵巣があり、合計で2つあります。

卵巣は卵子を育てたり、ホルモンを分泌したりする大切な役割を担っています。

また、子宮は大きく2つの部分に分かれています。膣からつながる入り口側の下3分の1を「子宮頸部」、上側の残り3分の2を「子宮体部」と呼びます。

子宮頸がんについて

子宮頸がんは、子宮の入り口にあたる「子宮頸部」にできるがんです。

子宮がんの約7割が子宮頸がんとされており、20~30代の若い女性に多いのが特徴です。また、出産回数が多い方は発症リスクが高くなることもわかっています。

子宮頸がんの主な原因は、HPV(ヒトパピローマウイルス)というウイルスです。

HPVは性交渉によって男女ともに感染する可能性があり、性交渉の経験がある女性であれば、誰でも子宮頸がんにかかるリスクがあります。

ただし、子宮頸がんは検診で早期に見つけやすいがんでもあります。がんになる前には、細胞の形が変化する「異形成」という段階があり、この時期は子宮頸部細胞診(子宮頸がん検診)で発見しやすいのです。

異形成の段階で見つかれば、がんに進行する前に治療ができます。また、初期の子宮頸がんであれば、子宮を残したまま治療して完治することも可能です。

子宮頸がんの症状

初期の子宮頸がんは、自覚できる症状がほとんどありません。そのため、検診で早めに発見することがとても大切です。

- ■進行してくると、次のような症状が現れることがあります。

-

- ・生理の時期ではないのに出血がある(不正性器出血)

- ・性交時に出血する

- ・下腹部の痛み

- ・普段と違う、臭いの強いおりものが出る

これらの症状があっても、必ずしも子宮頸がんとは限りませんが、気になる場合は早めに婦人科を受診しましょう。

子宮頸がん検診の流れ

子宮頸がん検診では、主に次のような流れで行います。

- ➊問診/視診/内診

-

医師がこれまでの症状や既往歴を伺い、子宮や膣の状態を確認します。

- ❷子宮頸部細胞診

-

子宮の入り口(子宮頸部)の細胞を、専用のヘラやブラシで優しくこすり取ります。検査にかかる時間はごく短く、痛みもほとんどありません。

この検査では、子宮頸部の細胞に異常がないかを調べます。ただし、子宮体部や卵巣の病気までは分かりません。

そのため、子宮頸がん検診の際には超音波検査も一緒に受けることをおすすめします。超音波検査では、子宮や卵巣の状態をあわせて確認できるため、より安心につながります。

子宮頸がんの精密検査

子宮頸部細胞診で「異常の可能性がある細胞」が確認された場合には、より詳しく調べるための精密検査を行います。

精密検査には、主に次の2つがあります。

- ➊コルポスコープ検査(コルポスコピー)

-

膣から「コルポスコープ」という拡大鏡を用いて、子宮頸部を詳しく観察します。

- ➋組織診

-

観察の中で異常が疑われる部分があれば、その組織を小さく採取して詳しく調べます。

この検査は、通常の細胞診よりも深い部分の組織を取るため、少しチクっとした痛みを感じることもありますが、短時間で終わります。

当院でも精密検査を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

子宮頸がんの治療法

子宮頸がんの治療には、大きく分けて「手術」「放射線治療」「抗がん剤による化学療法」があります。

どの治療を行うかは、がんの進行の段階(病期:ステージ)、年齢や持病の有無、そして今後妊娠を希望されるかどうかなど、さまざまな要素を考慮して決定されます。

当院では子宮頸がんの治療は行っておりませんが、必要な場合には専門的な治療を行っている信頼できる医療機関へご紹介いたしますので、ご安心ください。

子宮頸がん検診をおすすめする方

子宮頸がん検診は、自治体の補助制度が充実しており、無料や低価格で受けられる場合が多いです。少なくとも 2年に1回 は定期的に受診することをおすすめします。

- ■特に以下のような方は検診を受けておくと安心です。

-

- 20歳以上で、性行為の経験がある方

- 妊娠や出産の回数が多い方

- 喫煙習慣のある方(タバコは発症リスクを高めます)

- HPVワクチンを接種した方(ワクチンを受けても、がんのすべてを防ぐことはできないため検診が必要です)

子宮体がんについて

子宮体がんは、子宮の内側(子宮内膜)にできるがんで、「子宮内膜がん」とも呼ばれます。

発症が多いのは、50~60歳代の閉経前後の女性です。

子宮体がんには、大きく分けて2つのタイプがあります。

- ➊エストロゲン(女性ホルモン)の影響で発症するタイプ

-

・肥満のある方や生理不順のある方に多い傾向があります。

・「子宮内膜増殖症」という前がん状態を経て発症することが特徴です。

- ➋エストロゲンと関係なく発症するタイプ

-

・比較的高齢の方に多いです。

・高血圧や糖尿病がある場合や、家族に乳がん・大腸がん・子宮体がんを患った方がいる場合にリスクが高いとされています。

子宮体がんの症状

子宮体がんは、比較的早い段階から症状が出やすいがんです。もっとも多いのは不正性器出血で、特に 閉経後に出血があった場合は注意が必要です。

- ■そのほか、以下のような症状が見られることもあります。

-

- ・尿が出にくい

- ・性行為のときの痛み

- ・下腹部の痛み

- ・お腹の張り

「年齢のせいかな…」と思ってしまうこともあるかもしれませんが、気になる症状があるときは早めの受診が大切です。

子宮体がんの検診

子宮体がんの検診では、子宮の奥にある子宮内膜の細胞を採取して調べます。方法としては、細い棒のような器具を子宮の奥まで入れて、粘膜の細胞をこすり取ります。

子宮頸がん検診のように気軽に受けられるものではなく、医師が必要と判断した場合に行われる検査です。特に、閉経後の出血や不正性器出血があるときには、この検査がすすめられることがあります。

子宮体がんの精密検査

子宮内膜細胞診で異常な細胞が見つかった場合には、より詳しく調べるために精密検査を行います。

具体的には、子宮内膜の組織を専用の器具で採取して調べる検査です。

少し痛みを感じることがありますが、診断のためにとても大切な検査です。必要と判断した場合は、当院でも実施していますのでご安心ください。

子宮体がんの治療法

子宮体がんの治療は、手術が基本となります。通常は、子宮だけでなく卵巣や卵管、必要に応じて周囲のリンパ節も一緒に取り除きます。

まだ若く妊娠を希望される方の場合には、ホルモン剤を使って治療を行う方法が選ばれることもあります。ただし、対象となるのはごく初期の一部の子宮体がんに限られます。

診断の時点で進行していて手術で完全に取りきれない場合は、放射線治療や抗がん剤による化学療法を行うこともあります。なお、当院では子宮体がんの治療は行っておりません。

万が一子宮体がんの可能性がある場合には、患者さんの状況に応じて、適切な医療機関をご紹介いたしますのでご安心ください。

子宮体がん検診をおすすめする方

次のような条件に当てはまる方は、子宮体がんのリスクがやや高いとされています。気になる場合は、検診を受けるかどうかを一度医師にご相談ください。

-

- 50歳以上の女性

- 閉経後の不正性器出血がある方

- 妊娠・出産経験がない方

- 肥満傾向にある方

- 糖尿病や高血圧がある方

- 乳がんの治療薬(タモキシフェン)を服用中の方

- 家族に乳がん・大腸がん・子宮体がんの方がいる方

卵巣がんについて

卵巣がんは、卵巣にできるがんです。卵巣は子宮の左右にひとつずつある小さな臓器で、卵管の近くに位置しています。

卵巣がんは「症状が出にくいがん」として知られており、中には20cmほどの大きさになっても気づかないこともあります。そのため、早期発見が難しいがんのひとつです。

また、卵巣がんの約1割は遺伝的な要因が関係していると考えられています。特にBRCA1遺伝子やBRCA2遺伝子に変異がある女性は、卵巣がんだけでなく乳がんのリスクも高いことがわかっています。

卵巣がんの症状

卵巣がんは、初期にはほとんど自覚症状がないのが特徴です。そのため、気づいたときには病気が進行していることも少なくありません。

- ■進行すると、次のような症状が出てくることがあります。

-

・頻尿(トイレが近くなる)

・下腹部のしこりを触れる

・お腹の張りや膨満感

・食欲がなくなる

また、卵巣の腫瘍が大きくなって根元がねじれたり(茎捻転)、腫瘍が破裂した場合には、突然強い下腹部痛が起こることがあります。こうしたケースでは、緊急での手術が必要となることもあります。

卵巣がんの検査方法

卵巣がんは、子宮頸がんや子宮体がんのように細胞診で簡単に調べられるものではありません。

まずは、問診や内診・超音波検査で卵巣の状態を確認します。もし卵巣がんの疑いがある場合には、さらに詳しい検査として「MRIやCTなどの画像検査」「血液検査(腫瘍マーカーの測定)」を行います。

最終的な診断は、手術で切除した卵巣や卵管の組織を詳しく調べることで行われます。これにより、腫瘍が良性か悪性か、悪性(がん)の場合はどのような種類のがんなのかを判断します。

卵巣がんの治療法

卵巣がんの治療は、手術療法と化学療法(抗がん剤治療)が基本となります。

手術前の検査で良性腫瘍であるとわかった場合には、卵巣を残したまま腫瘍のみを核出する手術を行うこともあります。

一方で、がんであると診断された場合には、病期(ステージ)や広がりの程度に応じて、子宮・卵巣・卵管・リンパ節などを含めた切除手術を行い、その後に抗がん剤による治療が追加されることがあります。

当院では卵巣がんの治療は行っておりませんので、卵巣がんが疑われる場合には、信頼できる専門の医療機関をご紹介いたします。

卵巣がん検診をおすすめする方

以下に当てはまる方は、卵巣がんのリスクが比較的高いといわれています。心配な方や検診をご希望の方は、当院までお気軽にご相談ください。

-

- 50歳以上の女性

- 妊娠・出産の経験がない方

- 肥満のある方

- 不妊にお悩みの方

- 排卵誘発剤を使用している方

- ご家族に乳がんや卵巣がんの既往がある方

婦人科がん検診につけると良いオプション検査

自治体の補助で受けられる婦人科がん検診は、あくまで「最低限のスクリーニング検査」です。より精度を高め、安心していただくために、当院では以下のオプション検査をおすすめしています。

- ➊HPV検査(ヒトパピローマウィルス検査)

-

子宮頸がんの原因の多くは HPVウイルス感染です。通常の頸がん検診は細胞を顕微鏡で観察する「細胞診」ですが、そこにHPV検査を組み合わせることで、「がんになる可能性があるかどうか」をより早い段階で発見できます。

特に30歳以上の方におすすめです。細胞診と組み合わせることで、より確実な検査結果が得られます。

- ➋超音波(エコー)検査

-

子宮や卵巣の状態をリアルタイムで確認できる検査です。

子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫などの良性疾患の早期発見にも役立ちます。「生理不順がある」「下腹部の違和感がある」「家族に婦人科系がんの既往がある」といった方は、ぜひ追加をご検討ください。

定期的な検診で、早期発見を

子宮がんや卵巣がんは、初期にはほとんど自覚症状がありません。症状に気づいたときには、すでに進行しているケースも少なくありません。

その一方で、特に子宮頸がんは早期に発見すれば、ほとんどの方が完治を目指せる病気です。だからこそ、定期的な検診がとても大切です。

当院では、婦人科がん検診を通じて「気づかないうちのリスク」を早めに見つけるお手伝いをしています。

20歳を過ぎたら、毎年1回(最低でも2年に1回)はがん検診を受けることをおすすめします。ご自身の健康と、これからの人生を守るために、ぜひ定期的な検診をご利用ください。

診療時間

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:30 |  |

|

|

|

|

|

|

|

| 15:00-19:00 |  |

|

|

|

|

|

|

|

●:初診・再診

▲:予約再診のみ

★:17:00まで

×:休診(土/日曜日の午後、祝日)

※診療受付は終了30分前までです。

※日曜日は体外受精、人工授精のみ完全予約制です。